容リ法のリサイクル区分で、PETボトルとしてリサイクルするものを指定PETボトルといいます。中身が指定表示製品、すなわち、飲料(清涼飲料、酒類、乳飲料等)、及び特定調味料(しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢・調味酢、ノンオイルドレッシング)に限定されます。指定PETボトルは資源有効利用促進法に定めたPETボトルの識別表示マークの表示義務があります。尚、PETボトルと同時に廃棄されるキャップやラベル、そして指定表示製品以外のPETボトルは指定PETボトルではなく、プラスチック製容器包装等の他素材のリサイクル区分、識別表示区分となります。

中身が消費され排出された使用済みPETボトルは、主に2つのルートでリサイクルされます。

容リ法の下、市町村ルートでは、消費者・市町村のご協力、再商品化技術の進展、再利用製品の用途開発等に後押しされ、世界最高水準のリサイクルを実現するに至りました。当推進協議会は、自主設計ガイドラインを運用し、「着色ボトルは使用しない」等の自主基準によりリサイクルの入り口の対策に取り組んでいます。また、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(指定法人)では、市町村から引き渡されるベール品の評価や再商品化事業者の指導等により、リサイクルの中間及び出口の管理を行っています。各方面の取り組みが実り、高度なリサイクルが実現しました。

容リ法の対象ではありませんが、事業系ルートについても、関係者の協力の下、市町村ルートに遜色のないレベルをキープしています。

容リ法に基づくリサイクルが始まった当初はリサイクル技術や用途開発も発展途上であり、再商品化コストが嵩み、指定法人(容リ協会)ルートでの入札価格も逆有償(容リ協会が費用を支払い再商品化事業者が仕事を受託する)が続きました。しかし、リサイクルの高度化により、再資源化コストが下がり、再生ペレットの価値が向上するにつれ、中国をはじめとする海外から有価で日本のPETくずを購入する動きが顕在化し、市場価格が上昇しました。容リ協会の落札単価(加重平均)も2006年度以降は逆有償から有償に転じています。

一部の市町村では容リ法に基づく分別収集で集めた使用済みPETボトルを輸出業者に売却し、指定法人ルートに引き渡さなくなったため、容リ協会から落札した一部再商品化事業者の仕事が無くなるという予期せぬ事態も発生しました。国は対策として、改正容リ法の基本方針に「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項 」を追加しました。

尚、事業系ルートは容リ法の拘束力はなく、PETくずの輸出については、衛生問題をクリアーすれば、廃棄物ではなく通常の輸出品(商品)として扱われるため、輸出防止に関する法的規制は困難といえます。

●指定法人の落札単価と有償分拠出金額

(出所) 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

※2017年度の有償分拠出金額は推進協議会の推計値

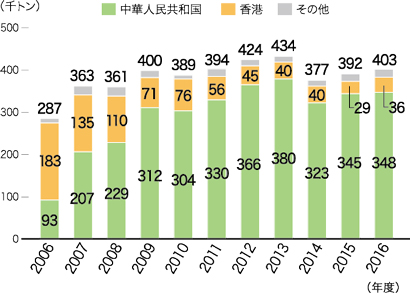

●PETくずの国別輸出量推移

(出所)財務省貿易統計

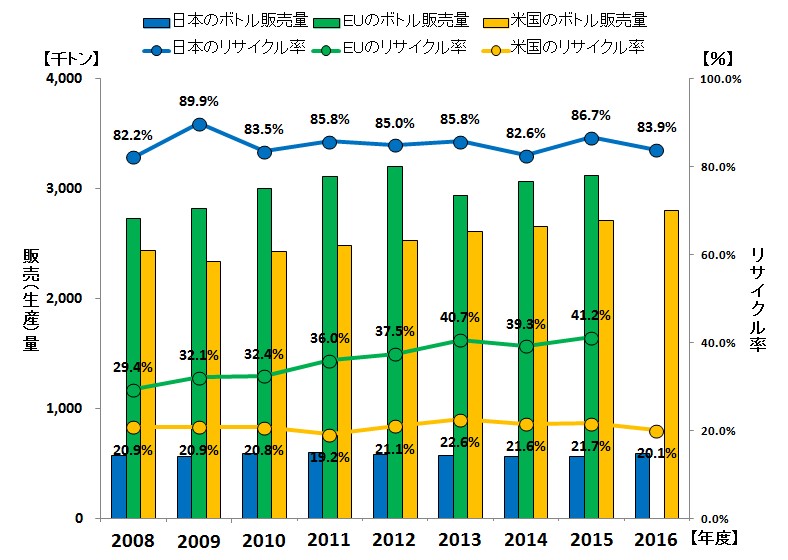

PETボトルリサイクル推進協議会では、リサイクル実態を表す最適な指標を求め、リサイクル指標を二度改定しました。

●主な問題点

注1…回収された量にはPETボトル以外にもキャップやラベルが含まれています。

注2…分母に設定したPETボトルの樹脂生産量はボトルの市場投入量とは一致しません。

●主な改善点

注3…産構審のガイドラインに従い指定PETボトル樹脂量を指定PETボトル販売量に改定しました。

●主な問題点

注4…旧回収率の注1「PETボトル以外のキャップやラベルを含む」という課題は依然解消されていません。

注5…民間の任意の調査方式では限界があります。事業者が商品を有価で販売したり、海外に輸出するもの等について回答拒否や過小報告があった場合は、当推進協議会では実態把握が困難となります。

●主な改善点

注6…リサイクル指標を回収率からリサイクル率に改定しました。

注7…従来の課題注1・注3を解消し、分子をキャップやラベルを含まないPETボトルだけの量としました。

注8…海外に輸出されたPETくずの量は財務省貿易統計から算出します。

※2.3R推進自主行動計画策定以前のリサイクルの取り組みは(2005年度まで)はここをクリックしてください

※3.第一次3R推進自主行動計画(2006年度~2010年度)のリサイクルの取り組みはここをクリックしてください

※4.第二次3R推進自主行動計画(2011年度~2015年度)のリサイクルの取り組みはここをクリックしてください

※5.第三次3R推進自主行動計画(2016年度~2020年度)のリサイクルの取り組みはここをクリックしてください